「お知らせ」カテゴリーアーカイブ

生物学野外実習を実施(2021年7月17日(土) – 19日(月))

2021年7月21日

生物系では毎年、西表島で野外実習を実施していますが、今年は学生18名と教員5名が参加し、沖縄島北部やんばる地域で実習を実施しました。教員のそれぞれの専門分野を活かし、植物から動物までの多岐にわたる分類群について、様々な環境で実習を行いました。また、野外での観察に基づき、それぞれのチームに与えられた課題についての発表を行いました。

河川における魚類の解説。投網で採集した魚類について説明しています。

河川における魚類の解説。投網で採集した魚類について説明しています。

設置した自動撮影カメラの回収。林内に分け入って事前に設置したカメラを回収しています。

設置した自動撮影カメラの回収。林内に分け入って事前に設置したカメラを回収しています。

夜行性の動物の観察。ライトを持って林道で動物を探しています。ハブ注意!

夜行性の動物の観察。ライトを持って林道で動物を探しています。ハブ注意!

海岸植物の観察。砂浜に適応した植物の形質とは?

海岸植物の観察。砂浜に適応した植物の形質とは?

干潟の甲殻類の観察。シオマネキ類の解説をしています。

干潟の甲殻類の観察。シオマネキ類の解説をしています。

プレゼンテーション風景。チームごとに課題について発表しました。

プレゼンテーション風景。チームごとに課題について発表しました。

お気軽にご参加ください。ご来場お待ちしております。

生物系オープンキャンパスのご案内:http://www.biology.sci.u-ryukyu.ac.jp/?p=2571

2021年7月10日(土)、琉球大学オープンキャンパスが開催されます。

今年度は、Zoomを用いたオンライン形式での開催となります。

ご参加には事前予約が必要です。

当日開始前までご予約いただけます。

高校1年生・2年生も申込できるようになりました!

琉球大学オープンキャンパス

https://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/opencampus2021/

ご予約はこちらから

https://www.ocans.jp/u-ryukyu?fid=gECfaoco

生物系では、10:00–12:00、13:00–15:00 の2部制で以下の内容を実施します。2回とも同一内容です。プログラム1・2の終了後、プログラム3〜6を同時並行で実施しますので、ご興味のあるイベントにご参加ください。2つのテーマ別懇談会(プログラム3・4)は行き来することができます。

1.理学部長による学部紹介【動画・8分】

2.生物系の概略紹介【ライブ配信・15分程度】

説明者:立原一憲(生物系主任)

生物系のカリキュラム、学生生活、進路、入試等の紹介をします。

3.生物系在学生・教員との懇談会①【ライブ配信】

担当者:伊藤竜一、在学生2名

主に生物系の授業、入試等に関する質問にお答えします。

4.生物系在学生・教員との懇談会②【ライブ配信】

担当者:広瀬裕一、中村崇、在学生2名

主に学生生活(寮、アパート、アルバイト、サークル等)および教職(教員免許取得)・学芸員課程に関する質問にお答えします。

5.講義「住めば都?:渓流環境に進出した植物の巧みな暮らし方」【ライブ配信・1時間】

講師:傳田哲郎

沖縄の植物たちは島の環境にうまく適応しながら暮らしています。しばしば激流にさらされる渓流沿いの厳しい環境に生育する“渓流沿い植物”もその例です。渓流沿いの環境は植物にとって天国なのか地獄なのか? この講義では琉球列島の固有植物であるシソ科のアカボシタツナミソウにスポットを当て、渓流環境での巧みな生き方を紹介します。

6.講義「海洋生物多様性の研究!」【ライブ配信・1時間】

講師:James. D. Reimer

沖縄の海は非常に高い生物多様性に恵まれています。この講義では生物多様性の大切さを解説するとともに、ライマー研究室が進めている沖縄の海洋生物研究と学生の研究活動を紹介します。

※ プログラム4〜6は運営の都合上、それぞれ独立のZoomアカウントで行います。それぞれのミーティングIDとパスワードにつきましては、プログラム2(生物系の紹介)の際にお知らせします。

定員に達したため募集を終了しました

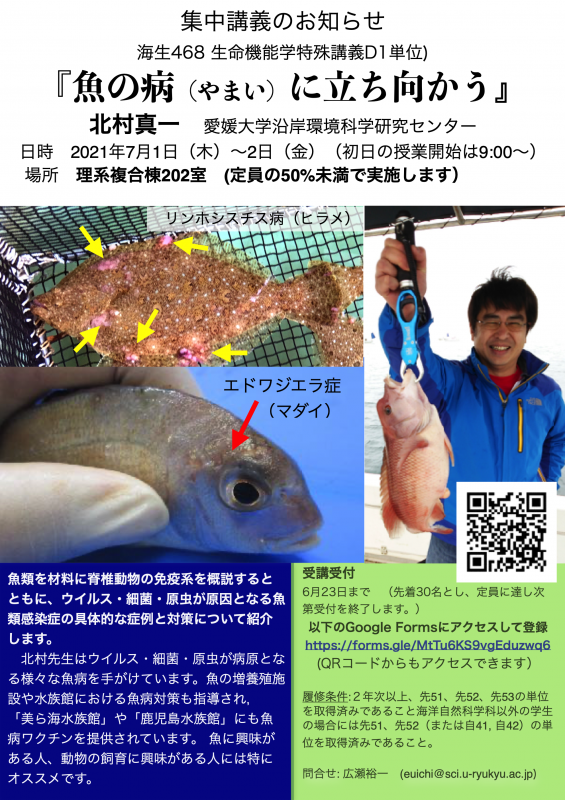

海生468 生命機能学特殊講義D (1単位)『魚の病(やまい)に立ち向かう』の受講者募集

上記集中講義を対面で実施します。

日時 2021年7月1日(木)~2日(金)(初日の授業開始は9:00~)

場所 理系複合棟202室 (定員の50%未満で実施します)

受講希望者は 6月23日 までに

以下のGoogle Formsにアクセスして登録。受講の可否は世話人よりメールで連絡します。

https://forms.gle/MtTu6KS9vgEduzwq6 (先着30名の定員に達し次第受付を終了します。)

本講義では、魚類を材料に脊椎動物の免疫系を概説するとともに、ウイルス・細菌・原虫が原因となる魚類感染症の具体的な症例と対策について紹介します。 北村先生は魚の増養殖施設や水族館における魚病対策も指導され,「美ら海水族館」や「鹿児島水族館」にも魚病ワクチンを提供されています。 魚に興味がある人、動物の飼育に興味がある人はもちろん、水族館や動物園で働きたいと考えている人にはオススメです。

(世話人: 広瀬裕一)

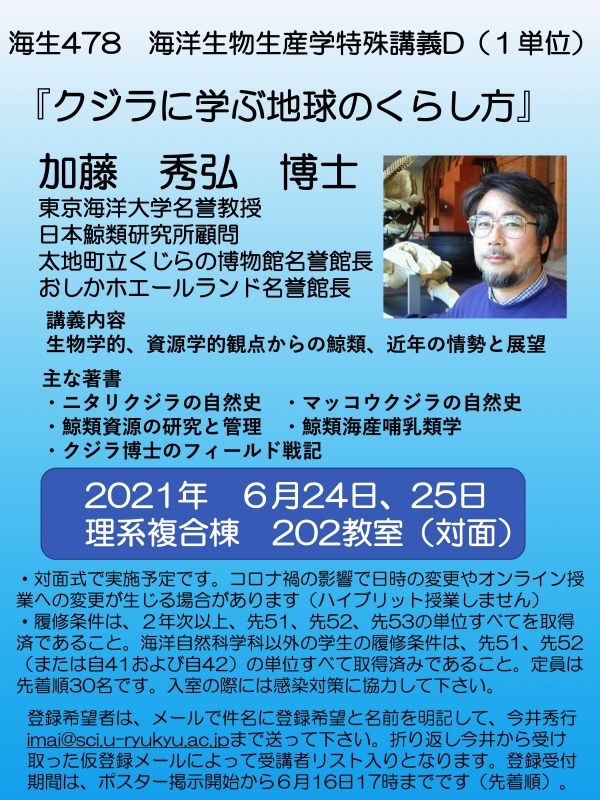

【受講者募集は終了しました】集中講義「海洋生物生産学特殊講義D」のお知らせ

2021年5月11日

定員30名に達しましたので、受講者募集を締め切りました。

集中講義「海洋生物生産学特殊講義D」を下記の通り実施します。

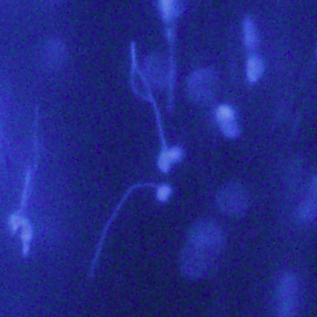

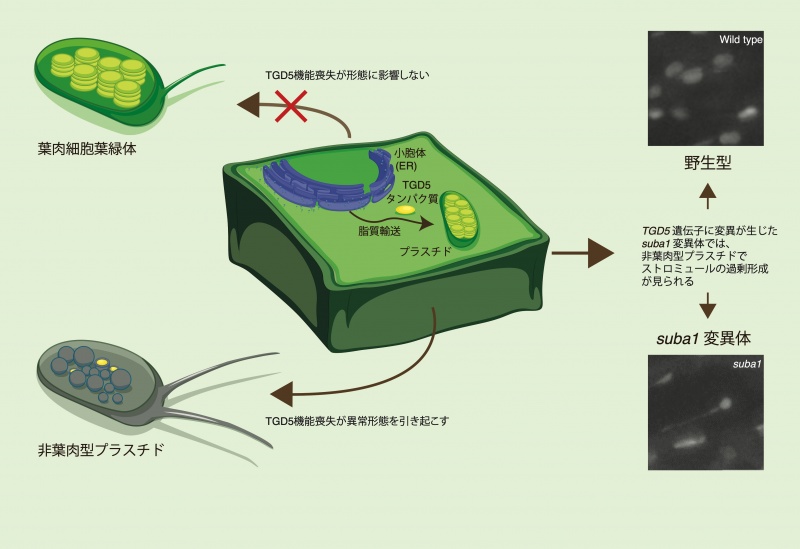

生物系の伊藤竜一准教授、中島耕大さん(2016年度卒業、現・名古屋大学大学院)、上智大学理工学部の藤原誠准教授らの研究グループは、植物特有の細胞小器官「プラスチド(色素体)」の正常形態維持に TGD5 遺伝子が必要であることを明らかにしました。この研究成果は、英国の植物科学専門誌「The Plant Journal」に掲載されました。

suba1 変異体の葉表皮細胞で見られるプラスチド。

suba1 変異体の葉表皮細胞で見られるプラスチド。

ストロミュール(細管状構造)の過剰形成が見られる。

TGD5 遺伝子がコードするタンパク質は、小胞体(ER)からプラスチドへの脂質輸送に関与していると考えられていることから、

・非葉肉型プラスチドでは ER→プラスチド間脂質輸送が正常形態維持に必須であること

・光合成を盛んに行う葉肉細胞葉緑体と、光合成が不活発な非葉肉型プラスチドとでは、脂質合成経路の違いを反映して形態維持の仕組みも異なること

が示唆されました。

また、ストロミュールは、古くは19世紀後半から文献記載(スケッチ)がありながらも(Schimper (1883) など)、いまだその形成メカニズムは解明されていません。本研究成果は、140年来の謎であるストロミュールの形成メカニズムに関しても、「ERからの脂質輸送」という新たな角度から光を当てるものです。■

______

(¶)うちなーぐち(沖縄方言)で「沖縄そば」の意。変異体名 “suba ” は「ストロミュール形成が異常」の英語表記の略称と、「沖縄そば(のようにプラスチドが細長く伸びる)」のダブルミーニングである。うちなーぐち由来の変異体名の学術論文記載は、もしかすると史上初かも知れない。なお、もう一つの suba 変異体 “suba2 ” については、Itoh et al. (2018)、Ishikawa et al. (2020) を参照されたい。

<論文情報>

タイトル:TGD5 is required for normal morphogenesis of non-mesophyll plastids, but not mesophyll chloroplasts, in Arabidopsis

掲載誌:The Plant Journal

著者:伊藤竜一(1,*)、中島耕大(1)、佐々木駿(2)、石川浩樹(2)、風間裕介(3)、阿部知子(3)、藤原誠(2)

1 琉球大学理学部海洋自然科学科生物系 2 上智大学理工学部物質生命理工学科

3 理化学研究所仁科加速器科学研究センター (所属はすべて研究当時のもの)

* Corresponding author(責任著者)

論文URL:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.15287

問い合わせ先:ryuitoh [at] sci.u-ryukyu.ac.jp(伊藤)

参考文献(プラスチドやストロミュールについて、より詳しく知りたい一般の方向け)

伊藤 竜一 (2013) 葉緑体の知られざる生活.琉球大学(編)知の源泉 ― やわらかい南の学と思想5,pp. 272–287.沖縄タイムス社,那覇.

最近の論文から:ナマコが体に砂をつける仕組み

2021年4月8日

生物系の有賀和さん(2019年度卒業)と広瀬裕一教授の研究成果が「Zoological Science」(日本動物学会の英文誌)早期公開版に掲載されました(2021年4月8日)。本研究は、砂を体に付着できるクロナマコと、クロナマコと近縁だが砂を体に付けないニセクロナマコとを比較することにより、ナマコが体に砂をつける仕組みを探ったものです。

タイトル:How to Wear a Sandy Coat: Secretory Cells in the Dorsal Epidermis in the Sea Cucumber Holothuria atra (Echinodermata: Holothuroidea)

(和訳)砂の衣を着る方法:クロナマコ背面表皮の分泌細胞について

雑誌名:Zoological Science

著 者:Nodoka Aruga, Euichi Hirose (有賀和、広瀬裕一)

論文URL: https://doi.org/10.2108/zs200171

琉球大学公式ウェブサイトでの紹介記事: https://www.u-ryukyu.ac.jp/news/21822/

広瀬裕一教授が参加した共同研究が Current Biology 誌に掲載されました

2021年3月26日

シアノバクテリア(藍藻)の一種アカリオクロリスが不要になったアンテナ色素を放棄したり再獲得したりしていることを、モンタナ大学と神戸大学を中心とする研究グループが明らかにしました。本研究は、光合成の適応進化について新たな知見をもたらすものです。この研究には、生物系の広瀬裕一教授が参加しています。詳しくは下記リンクの記事をご覧ください。

<神戸大学HPへのリンク>

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_03_23_01.html

<論文(英文)へのリンク>

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982221001123

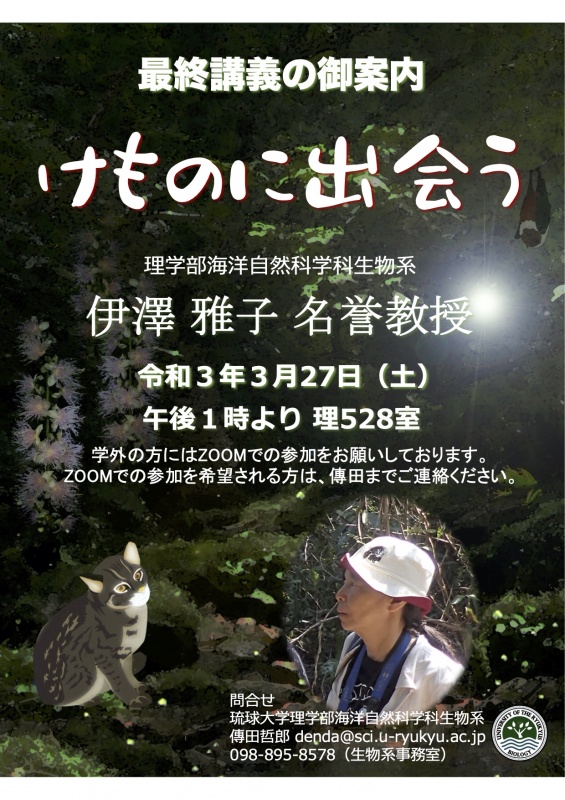

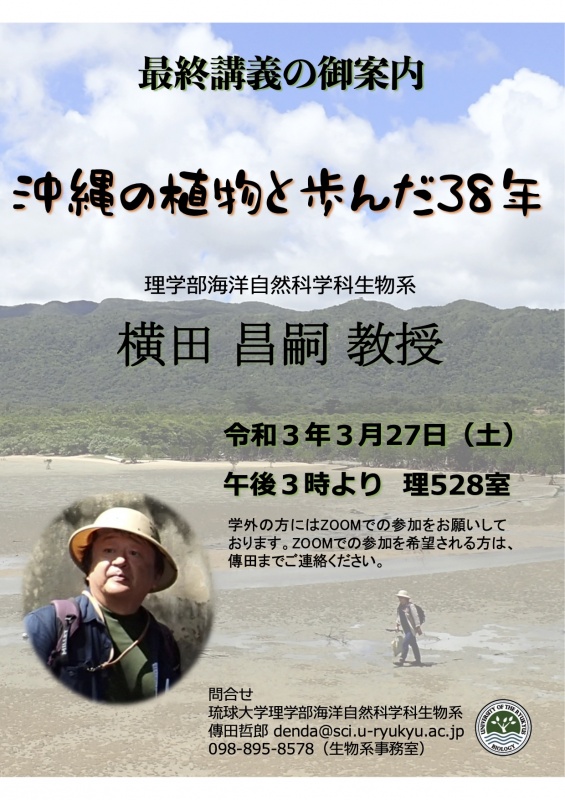

伊澤雅子先生、横田昌嗣先生の最終講義について

2021年3月5日

延期になっていました伊澤雅子名誉教授の最終講義、並びに、今年度3月で御退職される横田昌嗣教授の最終講義を以下の通り開催いたします。新型コロナウィルス感染防止の観点から、学外の方はZOOMでご参加いただくことになります。参加をご希望の方は傳田(denda@sci.u-ryukyu.ac.jp)までご連絡をお願いいたします。

伊澤雅子先生 最終講義 「けものに出会う」

日時:3月27日(土曜日)13:00から

場所:理528室

横田昌嗣先生 最終講義 「沖縄の植物と歩んだ38年」

日時:3月27日(土曜日)15:30から

場所:理528室

2020年11月21日-23日にオンラインで開催された第23回日本サンゴ礁学会にて、理工学研究科博士前期課程2年の山極広孝さん(ライマー研究室)らによる「沖縄島中城湾における1975-1976年から2020年にかけての造礁サンゴ群集変遷についての生態学的調査」が最優秀ポスター発表賞に選定されました。