「研究紹介」カテゴリーアーカイブ

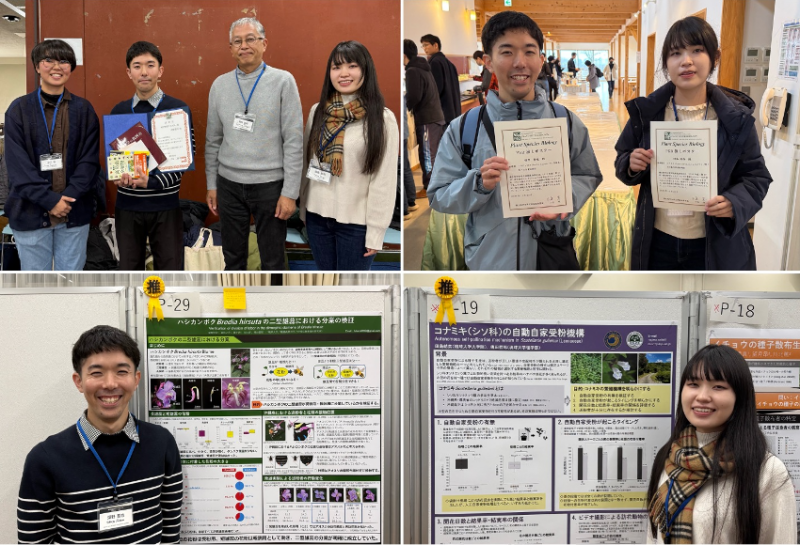

理工学研究科海洋自然科学専攻の深野哲也さん(傳田哲郎研究室:博士前期課程2年次)が、東京・八王子の大学セミナーハウスにおいて12月19日から21日に開催された第57回種生物学シンポジウムで、ポスター賞を受賞しました。

発表タイトルは「ハシカンボク Bredia hirsuta の二型雄蕊における分業の検証」で、2種類ある雄蕊の花粉が、訪花するハナバチへの報酬用と受粉用にそれぞれ機能分化していることを、花粉の性質、花の構造、送粉者であるハナバチの行動などから明らかにした研究です。

また、深野哲也さんの発表と、同研究室の田島結奈さん(博士前期課程1年次)の発表が、Plant Species Biology(PSB)編集委員会が選ぶ「PSB推しポスター」に選ばれました。田島さんの発表は「コナミキ(シソ科)の自動自家受粉機構」というタイトルで、絶滅危惧種であるコナミキが、開花前に自動自家受粉を行う一方で、自家受粉に失敗した花は開花期間を延ばすことで、外交配の機会を確保していることを明らかにしたものです。

これらの発表は、"Plant Species Biology に掲載する価値のある研究"と評価され、同誌の Notes and Insights への投稿を招待されました。

最近の論文から:色素体の新たな増殖様式の発見

2025年7月9日

生物系の伊藤竜一准教授と上智大学、理化学研究所の研究者による共同研究の成果が、2024年9月に原著論文として発表され、それに続いて、2025年6月、実験プロトコールと解説を含めた研究成果が学術誌3報に掲載されました。

植物細胞において光合成を担う「葉緑体」、デンプンを合成し貯め込む「アミロプラスト」などは「色素体」と総称され、植物の生命機能に不可欠であるばかりでなく、食糧(作物)生産という経済的観点からも重要な細胞小器官です。従来、主に葉緑体についての研究から、色素体は二分裂または多分裂によって増殖するとされてきました。本研究で新規に確立されたアミロプラスト増殖解析系により、色素体から伸長する管状構造(ストロミュール)を介した新たな増殖様式の存在が示唆されました。

詳しくは、本学プレスリリース(2025年7月9日付)をご参照ください。

琉球大学公式ウェブサイト プレスリリース:https://www.u-ryukyu.ac.jp/news/68984/

生物系のライマー教授らの研究チームによる研究成果が、海洋生物学の学術雑誌「Marine Biodiversity」誌に掲載されました。

詳細は以下のURLの大学ホームページ上にて紹介されています。

https://www.u-ryukyu.ac.jp/news/61710/

2024年8月6日(火)池田譲教授が日本テレビ「カズレーザーと学ぶ」に出演します

2024年8月5日

8月6日放送の日本テレビ「カズレーザーと学ぶ」に生物系の池田譲教授がゲスト出演し、タコについて話します。

2024年7月26日(金)熱帯生命機能学講座 卒業研究中間発表会が開催されます

2024年7月16日

熱帯生命機能学講座の卒業研究中間発表会を下記の通り開催します。

講座外の学部生(年次問わず)、大学院生の参加も歓迎します。

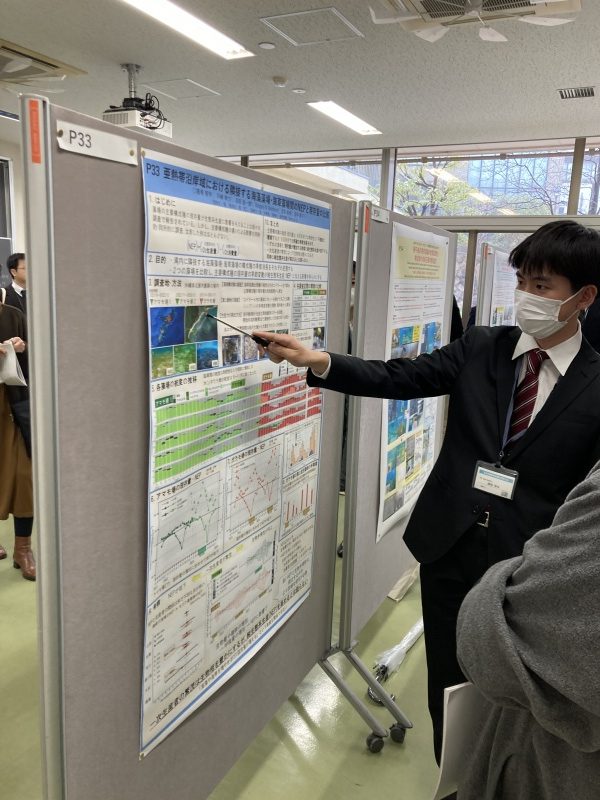

膳場智幸さん(生物系4年生)が日本藻類学会第48回大会でポスター賞を受賞

2024年3月26日

生物系4年生の膳場智幸さん(田中厚子研究室)が、神戸大学で開催された日本藻類学会第48回大会でポスター賞を受賞しました。先輩が開始した3年に渡る藻場調査の後半部分を卒業研究として担当し、海藻海草藻場の純生態系生産(NEP)と一次生産者の生物量の季節変動を解析しました。

発表タイトル: 亜熱帯沿岸域の隣接するガラモ場・アマモ場間のNEPと現存量の比較

発表者: 膳場 智幸(琉大理)・戸崎 幹大(琉大理)・谷前 進一郎・Gregory N. Nishihara・宮本 奈保・田中 厚子(琉大理)

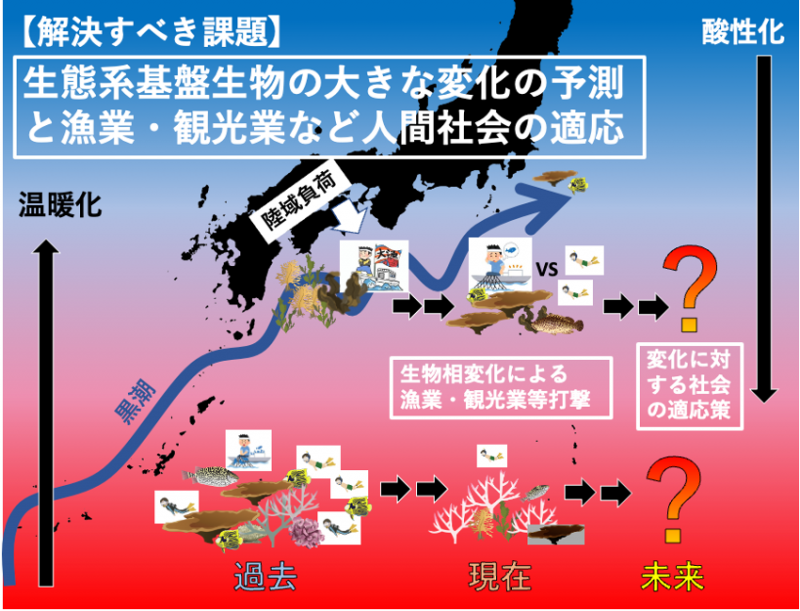

栗原晴子教授の研究課題が戦略的創造研究推進事業 (CREST) の研究領域「海洋とCO2の関係性解明から拓く海のポテンシャル」の課題として採択されました。

CO2増加に伴う沿岸生態系遷移リスク検知と予測の高度化

研究代表者:栗原 晴子(理学部教授)

研究概要:

現在国内黒潮続流域沿岸においてCO2増加に伴う海洋環境の急激な変化によって, 熱帯生物の局所絶滅や高緯度域への移入に伴う生物分布変化が引き起こされつつある。そこで本研究では, 気候変動による生物の分布変化に伴う生態系遷移を素早く検知すると共にその方向性を高精度に予測し, 生態系遷移による生態系サービスの変化に伴う社会的リスクを可視化することで, 人間社会の持続性と対応力の向上を実現させることを目的とする。

本研究は生理生態・分子生態・モデリング・社会適応の4グループから構成され, 自然科学および社会科学の研究者らが連携し, 主に4つの研究課題; 1. 気候変動環境シミュレータシステム(MESAS)の開発と環境生物応答の評価, 2. 環境RNAによるストレス検出技術の開発, 3. 沿岸生態系統合モデル開発と生態系遷移の予測, および 4. 生物分布変化の生態系サービスと社会へのインパクトと適応策を実践します。本研究プロジェクトは琉球大学, 東京大学, 東京工業大学および国立環境研究所の研究者らが携わっており, 本学からは理学部所属の久保田康裕教授, 小枝圭太助教, さらに熱帯生物圏研究センター所属の波利井佐紀准教授らと共に研究を推し進めていく予定である。

JSTプレスリリース:

https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/application/2021/210921/210921.html

https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/application/2021/210921/210921crest.pdf

【参考】

〇戦略的創造研究推進事業(CREST)について

CRESTは、我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、独創的で国際的に高い水準の目的基礎研究を推進し、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションに大きく寄与する、新たな科学知識に基づく創造的で卓越した革新的技術のシーズ(新技術シーズ)を創出することを目的としています。そのために、研究総括が定めた研究領域運営方針の下、研究総括が選んだ、我が国のトップ研究者が率いる複数のベストチームが、チームに参加する若手研究者を育成しながら、研究を推進します。

CREST(プログラムの概要) https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/about/index.html

〇研究領域について

[海洋カーボン] 海洋とCO2の関係性解明から拓く海のポテンシャル

戦略目標:海洋とCO2の関係性解明と機能利用

研究総括:伊藤 進一(東京大学 大気海洋研究所 教授)

概 要:

本研究領域では、異分野融合アプローチによる、大気・陸域と海洋の炭素交換過程の解明、大気中CO2濃度増加への生態系を含む海洋の応答機能の解明を通じた海洋とCO2の関係の統合的理解と、海洋機能を最大限活用した気候変動対策のためのイノベーション創出を目指します。

CREST(研究領域の紹介) https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/bunya2023-2.html

2023年12月24日(日)池田譲教授が NHK Eテレ「サイエンスZERO」に出演します

2023年12月21日

池田譲教授が 2023年12月24日午後11:30〜午前0:00に放映される NHK Eテレ「サイエンスZERO」(テーマはタコ)にゲスト出演します。

https://www.nhk.jp/p/zero/ts/XK5VKV7V98/episode/te/Q7KGLKG192/

撮影者 川島 菫

小林峻助教らの論文が2023年度日本昆虫学会論文賞を受賞

2023年9月19日

小林峻助教、有光暁准教授(同化学系)、伊澤雅子名誉教授らの論文が、2023年度日本昆虫学会論文賞を受賞しました。同賞は、日本昆虫学会が発行する英文誌Entomological Scienceまたは和文誌昆虫(ニューシリーズ)に掲載された論文から、毎年2編の論文に授与される賞です。2023年9月16日に佐賀大学で開催された日本昆虫学会第83回大会で授賞式が行われました。

<受賞論文> ※論文の詳細な内容はページ下部に表示しています。

Kobayashi S., Takaoka C., Tanimoto H., Arimitsu S., Izawa M. 2022. Effect of spraying behavior and body size on predators of the big head stick insect Megacrania tsudai (Phasmatodea: Phasmatidae). Entomological Science 25(2): e12508. DOI: https://doi.org/10.1111/ens.12508

<論文内容>

先島諸島と台湾に分布するツダナナフシは、襲われるとミントの香りのする液体を噴射することが知られており、捕食者による攻撃から身を守るためのものだとされていました。しかし、実際に捕食者に対して防御効果があるかどうかは明らかになっていませんでした。また、本種は卵から孵化した際には体長が3㎝ほどですが、成虫になると10㎝を超えるというように、成長に伴い体サイズが大きく変化します。そこで、本研究では防御液の効果と成長に伴う体サイズの変化が天敵からの捕食回避にどのように機能しているかを明らかにすることを目的としました。

蒸留水とツダナナフシから採集した防御液を捕食者と思われる動物に滴下した実験を行った結果、蒸留水の場合には何も反応しませんでしたが、防御液の場合には昆虫や鳥など様々な動物がぬぐい取る行動をしました。この結果から、防御液には捕食者に対して忌避行動を引き起こす効果があることが明らかとなりました。また、体サイズが小さい幼虫のうちは、防御液がなくなっている状態では、昆虫から鳥まで様々な動物に捕食されてしまいましたが、成虫になると防御液がなくても、体サイズの効果により鳥以外の捕食者には捕食されなくなりました。

これまでに我々のチームの研究で、防御液の成分は成長しても変わらないことや*、体色は緑色で鳥が餌植物の葉の色と識別しにくいという背景同調をしていることを**、明らかにしてきました。さらに、本種は卵による海流分散により分布域を拡大していることが示唆されていますが、これは孵化する場所が不確実な分散方法です***。分散先が確定できないと、捕食者が想定できないため、様々な捕食者に対して防御策を講じる必要があります。本種の場合には、幼虫から成虫まで体色を餌植物の色と同調させることで鳥からの識別から逃れると同時に、防御液を噴射することで鳥以外の動物からの捕食も回避していると考えられます。このように複数の防御方法を組み合わせることにより、分散先でもあらゆる動物からの捕食を避けることができると考えられます。本研究の結果は、動物の分散方法の進化と防御機構の進化が関連していることを示唆しています。

<関連論文>

* Kobayashi S., Arimitsu S., Takaoka C., Ono T., Izawa M. 2023. Quantitative chemical analysis of defensive secretion of Megacrania tsudai (Phasmatidae) and effect of actinidine on its potential predators. Journal of Chemical Ecology. https://doi.org/10.1007/s10886-023-01441-2

** Kajiwara Y., Kobayashi S., Mochida K., Fujimoto S., Yamahira K., Izawa M. 2021. An attempt of the predation avoidance mechanism of Tsuda’s giant stick insect, Megacrania tsudai (Phasmatodea: Phasmatidae), based on the spectral reflectance of the insect and a Pandanus odoratissimus leaf. The Biological Magazine, Okinawa, 59: 51–56.

*** Kobayashi S., Usui R., Nomoto K., Ushirokita M., Denda T., Izawa M. 2014. Does egg dispersal occur via the ocean in the stick insect Megacrania tsudai (Phasmida: Phasmatidae)?. Ecological Research, 29(6): 1025–1032. DOI: 10.1007/s11284-014-1188-4