「イベント情報」カテゴリーアーカイブ

2017年12月8日(金)「生物塾」成果報告会が開催されます

2017年10月27日

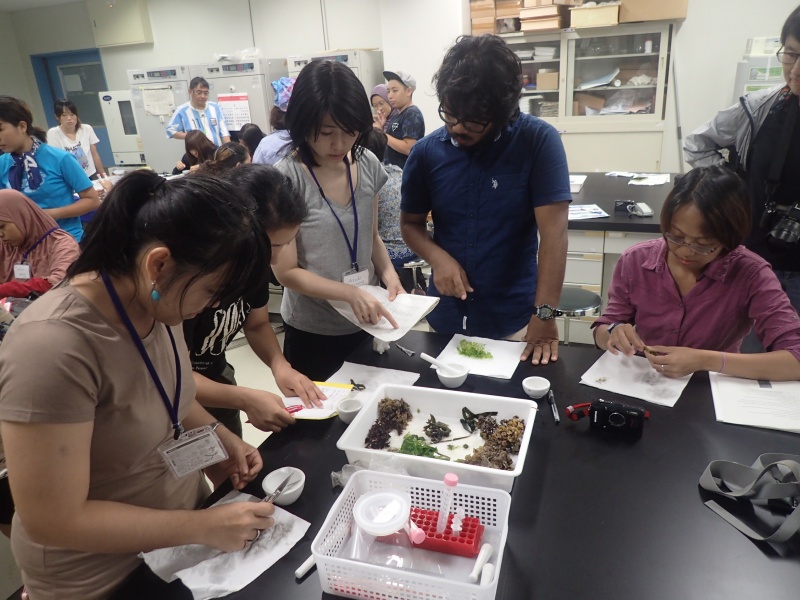

「生物塾」は、生物系1、2年次の学生さんたちに研究活動を体験してもらう企画です。4年次、M1、M2 の先輩たちがリーダーとして、一緒に研究プロジェクトを進めます。来る12月、2017年の生物塾についての成果報告会を開催いたします。学部生、院生の皆さんの参加をお待ちしております。

日時

12/8(金)5限

場所

理学部114室

第 2 回おきなわマリンサイエンスワークショップ開催のお知らせ(2017年10月27日)

2017年10月25日

第2回おきなわマリンサイエンスワークショップ(主催:おきなわマリンサイエンスネットワーク)が下記の通り開催されます.海洋自然科学科教員による,本学の海洋研究プロジェクトの紹介などもあります.ぜひご参加ください.

日 時: 2017年10月27日(金)9:45 – 17:15

場 所: 琉球大学 50周年記念館 多目的室

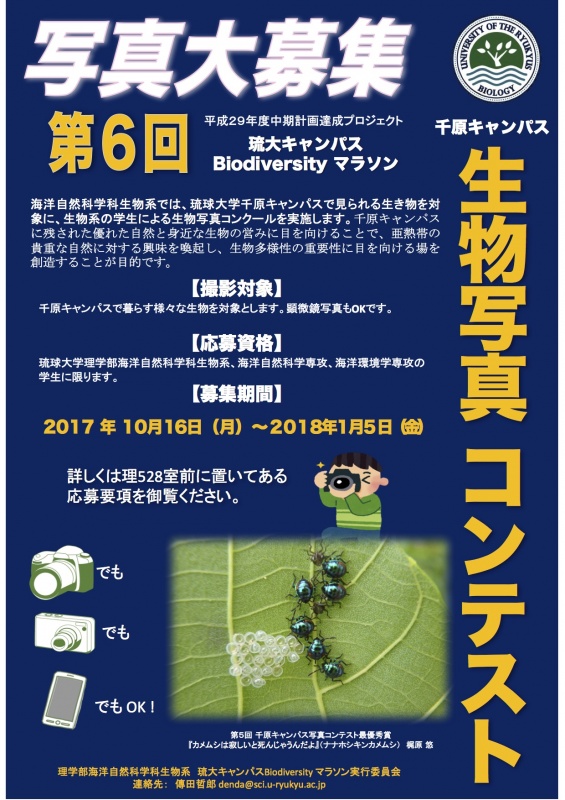

海洋自然科学科生物系で行っている『千原キャンパス生物写真コンテスト』も今年で第6回を迎えました。今回は募集開始が遅くなってしまいましたが、例年通り、千原キャンパスで見られる生き物を対象にした、生物系の学生による生物写真コンテストを開催します。千原キャンパス内で撮影した写真であれば、撮影年、季節は問いません。

近年の傾向として、コンパクトデジタルカメラやスマートフォンのカメラで撮影された作品が増えてきました。1眼レフのカメラが無くても大丈夫! 遠慮なくどんどん応募してください。

応募に関する詳細は、理528室前に設置している応募要項で確認してください。応募要項は、下記のサイトからダウンロードもできます。学生の皆さんの積極的な参加をお待ちしています!!

2017 琉大キャンパス Biodiversity マラソン実行委員会

第6回写真展応募要項をダウンロード(PDF)

中國文化大學との国際合同実習(台湾)を実施しました(2017年8月19日〜25日)

2017年8月29日

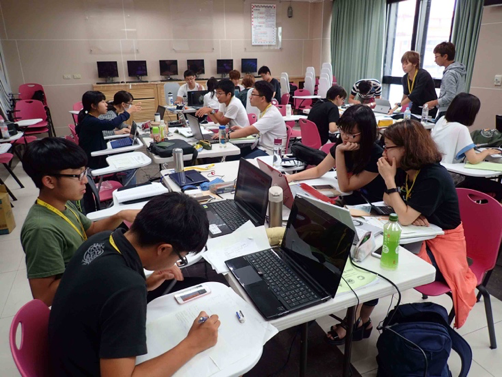

2017年8月19日から25日の7日間、台湾の新北市新店区にある中國文化大學・華林実験林場において、学部生を対象とした国際合同実習(International Joint Course: Field Biology)を行いました。2回目となる今回は、琉球大学理学部生物系から学生13名、教員2名(伊澤・傳田)、TA1名(小林博士)、中國文化大學自然科学部生命科学系から学生11名、教員2名(Liao先生、Chen先生)、TA3名(Cheng君、Hsieh君、Yehさん)が参加しました。

2017年8月19日(土)〜22日(火):いざ台湾へ、そして華林実験林場で

19日、台湾に到着した学生達は、すぐに5つのチームに分かれ、空港を後にしました。夕方4時に華林実験林場に集合するまでは自由時間。台湾と日本の学生が親睦を深める、大事な時間です。

空港到着後にまずグループ分け

華林実験林場で歓迎会

翌20日の午前中は講義。Liao先生による台湾北部の植生の話を皮切りに、国立嘉義大学から応援に駆けつけてくれたLu先生による花粉の話、中國文化大學のHsieh博士による昆虫の話、などなど。午後は、今回のテーマ Who bring pollen of this flower? について方法の説明を聞いた後、グループごとに対象の植物を決め、花や訪花昆虫の観察を開始しました。いよいよ実習のスタートです。夜には野外観察会も行いました。

Liao先生による講義

野外で訪花動物の観察

室内で花や昆虫の観察

夜の観察会

20日の好天とは打って変わり、21日は台風の影響で時折激しく雨が降る悪天候。雨の合間を縫って野外観察をしながら、採集した昆虫の同定や、花粉の観察、インターバル撮影データの解析などを行いました。22日は早めに中國文化大學に戻り、データ整理と発表会に向けた準備を行いました。どのように話を組み立てるか、どんな議論を行うか。学生達も、この時ばかりは真剣(?)な表情です。緊張した作業が続く中、夜には伊澤先生達が華林実験林場に仕掛けていた自動撮影カメラの映像を見せてもらいました。なんと7種類もの哺乳動物が撮影されており、改めて台湾の生物多様性の高さに驚かされました。

真剣な表情でデータ整理が続く

2017年8月23日(水)〜25日(金):プレゼン、亀山島、そしてさよなら

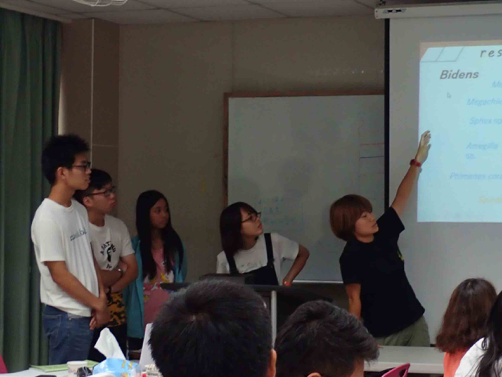

23日午後、いよいよ発表会の時が来ました。どのチームも全力を尽くしてのプレゼンです。発表後には質問も多く飛び出し、活発な発表会となりました。そのご褒美というわけではないですが、この日の夜は自由時間。学生達は連れ立って夜市に出かけ、とても楽しい時間を過ごしたようです。

グループ1

グループ2

グループ3

グループ4

グループ5

会場からは多くの厳しい(?)質問が…

翌24日は宜蘭県の烏石港からボートに乗り、亀山島を訪れました。1時間ほどの短い滞在でしたが、島の歴史や自然などについて説明を受け、楽しい時間を過ごすことができました。次に訪れた博物館では興味深い展示を観覧し、充実した時間を過ごしました。このツアーを実施するにあたっては、大変多くの方々のお世話になったとのことです。関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。

いざ亀山島へ

“亀の尾”付近から台湾本島を望む

大学に帰り着いたのは夕方4時。今日はさよならパーティーです。パーティーの最初に、修了証書の授与と、昨日行った発表の優秀賞の表彰が行われました。賞をもらったチームの皆さん、おめでとうございました。残念ながら賞に漏れたチームも、素晴らしい発表でした。パーティー本番では、台湾と日本の学生が食事をしながら語り合う姿に、この実習の成果を実感することができました。また、昨年の実習に参加した学生や、これまでにお世話になった先生達が訪ねてきてくれたことも、この実習の締めくくりに花を添えてくれました。

実習最終日。飛行機の時間までは自由時間。楽しさのあまりか集合時間に遅れて怒られてしまいましたが、無事に予定していた日程を終了することができました。次回は沖縄開催する予定です。どんな実習になるのか、どんな学生が参加するのか、今から楽しみです。今度は沖縄で会いましょう!

国際合同野外実習2017(沖縄)を実施しました(2017年7月28日〜8月6日)

2017年8月8日

理学部体験ツアーを開催しました(2017年7月15日(土))

2017年7月19日

去る2017年7月15日(土曜日)に開催された琉球大学オープンキャンパスにおいて、午前に行われた理学部説明会に続き、午後には理学部体験ツアーが開催されました。

生物系では、“サンゴ礁魚類の不思議を読み解こう!”(竹村明洋)、“地球の生物多様性パターンの探求:基礎研究をもとにして生物保全を考える”(久保田康裕)、“黒船と沖縄の生物学”(山崎秀雄)、“在学生との懇談会” を行い、多くの方にご来場いただきました。心より感謝申し上げます。

サンゴ礁魚類の不思議を読み解こう!(竹村明洋)

地球の生物多様性パターンの探求:基礎研究をもとにして生物保全を考える(久保田康裕)

黒船と沖縄の生物学(山崎秀雄)

在学生との懇談会

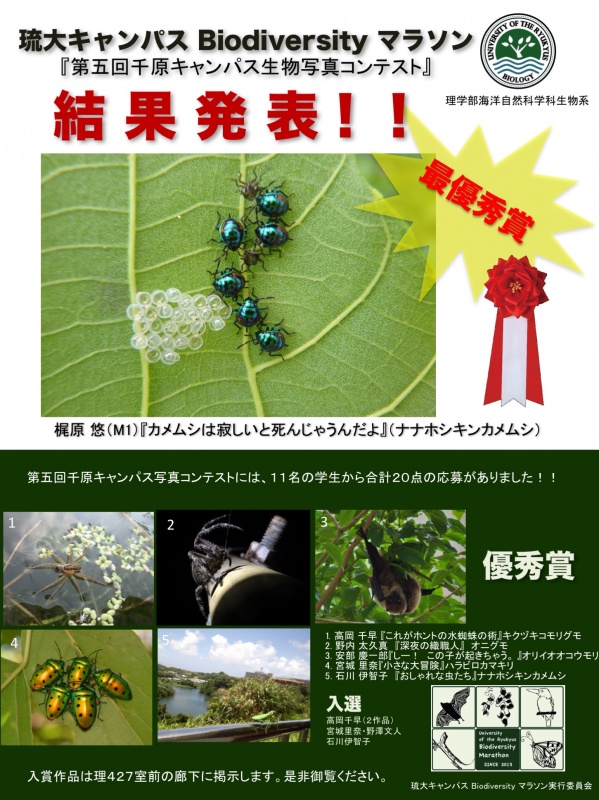

「第5回千原キャンパス生物写真コンテスト」の審査が終了しました。このコンテストは、琉球大学千原キャンパスで見られる生き物を対象にした、生物系の学生による生物写真コンクールです。今回は11名の学生から20作品の応募がありました。これらの中から、最優秀賞1点、優秀賞5点、入選4点が選出されました。これらの入賞10作品を理427室前の特設掲示板に展示してありますので、みなさん是非一度御覧ください。

琉大キャンパス Biodiversity マラソン実行委員会

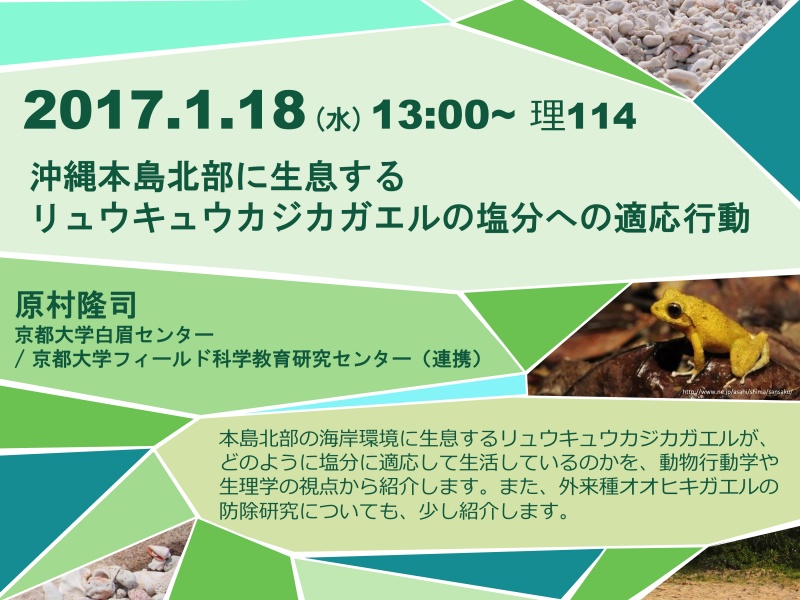

原村 隆司 先生(京都大学白眉センター)を講師にお招きして、

講演会「沖縄本島北部に生息するリュウキュウカジカガエルの塩分への適応行動」を開催します。

ふるってご参加ください。

日時:1月18日(水曜日)13:00〜

場所:理学部棟114教室

お問い合わせは

伊澤 雅子(izawa[at]sci.u-ryukyu.ac.jp)

まで。

Biodiversity マラソン「生物写真コンテスト」締め切り延長のお知らせ

2016年11月30日

Biodiversity マラソン「第5回 千原キャンパス生物写真コンテスト」に関するお知らせです。

11月25日が写真応募の締切日でしたが、締切日を以下のとおり延期いたします。

2016年12月16日(金) 17:00

応募方法に変更はありません。

できるだけ多くの学生さんからの応募をお待ちしています。

琉大キャンパス Biodiversity マラソン実行委員会

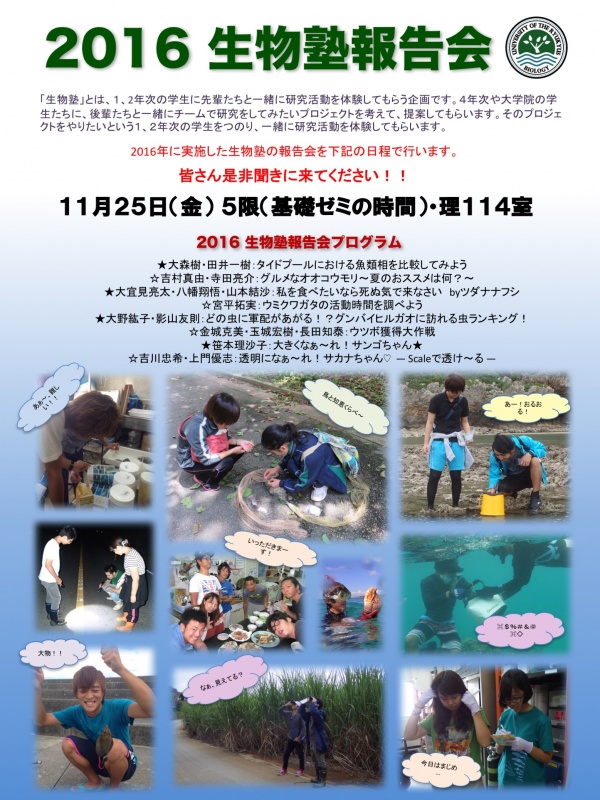

2016年11月25日(金)「生物塾」成果報告会が開催されます

2016年11月16日

「生物塾」は、生物系1、 2年次の学生さんたちに研究活動を体験してもらう企画です。4年次、M1、M2 の先輩たちがリーダーとして、一緒に研究プロジェクトを進めます。昨年度に引き続き、2016年の生物塾についても成果発表会を開催いたします。学部生、院生の皆さんの参加をお待ちしております。

日時

11/25(金)5限

場所

理学部114室