「お知らせ」カテゴリーアーカイブ

2018年2月22日(木)卒業研究発表会が開催されました

2018年2月25日

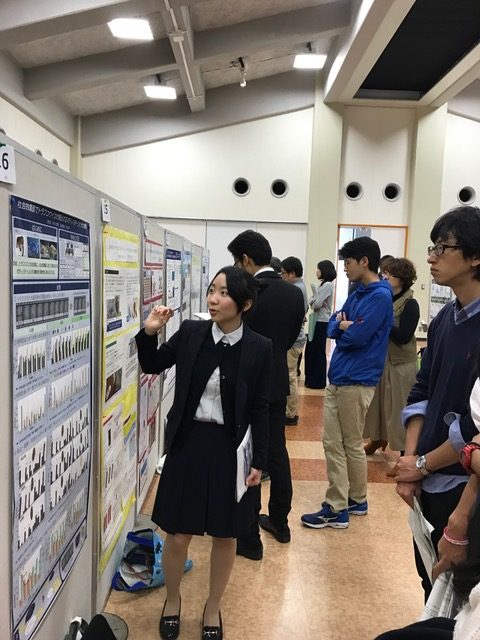

2018年2月22日、平成29年度海洋自然科学科生物系の卒業研究発表会が大学会館3階で開催されました。

今年は総勢47名の学生がポスター発表を行い、それぞれ、工夫を凝らしたポスターの前で

1年半に渡る研究の成果を、生物系教員や学生さん、研究員の方々に向けて発表しました。

ポスター発表の様子

2018年2月22日(木)卒業研究発表会が開催されます

2018年2月20日

生物系の2017年度卒業研究発表会が下記の日程で開催されます。

1〜3年生の皆さんもぜひご参加ください。

2月22日(木曜日)大学会館 3階、午前の部 9:30 〜 12:30、午後の部 13:30 〜 15:30

2018年2月20日(火)修士論文発表会が開催されました

2018年2月20日

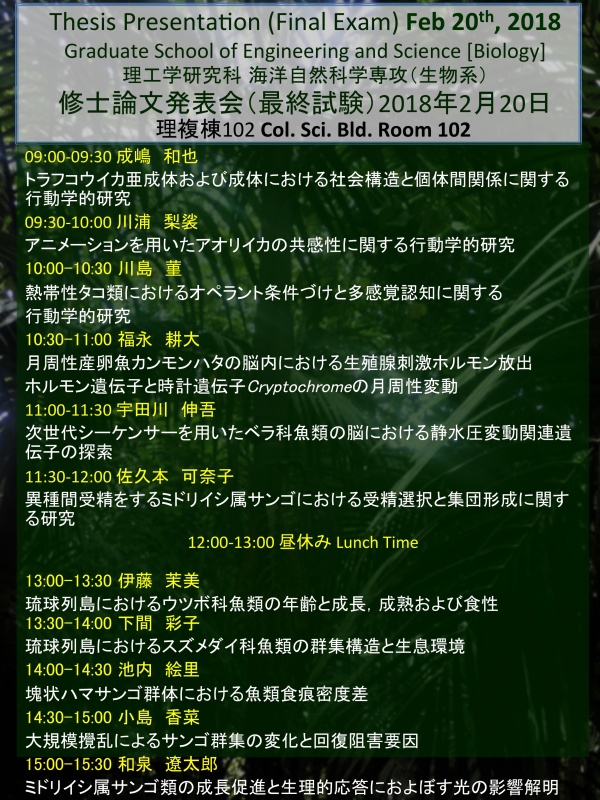

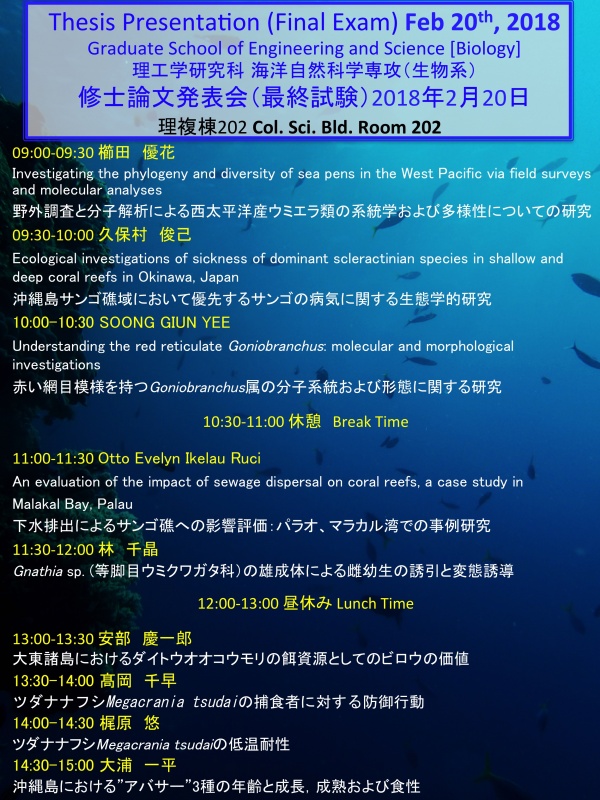

大学院理工学研究科海洋自然科学専攻生物系の2017年度修士論文発表会(最終試験)が開催されました。今年度は発表者多数のため2会場に分かれての開催となりましたが,両会場とも活発な質疑応答がなされました。

今回の発表会では,パラオからの留学生で,SATREPSプロジェクトでのJICA留学生(Otto Evelyn Ikelau Ruciさん)が「An evaluation of the imapct of sewage dispersal on Coral reefs, a case study in Malakal Bay, Palau」(下水排出によるサンゴ礁への影響評価:パラオ、マラカル湾での事例研究)とのタイトルで修士研究の発表を行いました。

Otto Evelyn Ikelau Ruciさんの発表

Otto Evelyn Ikelau Ruciさんの発表

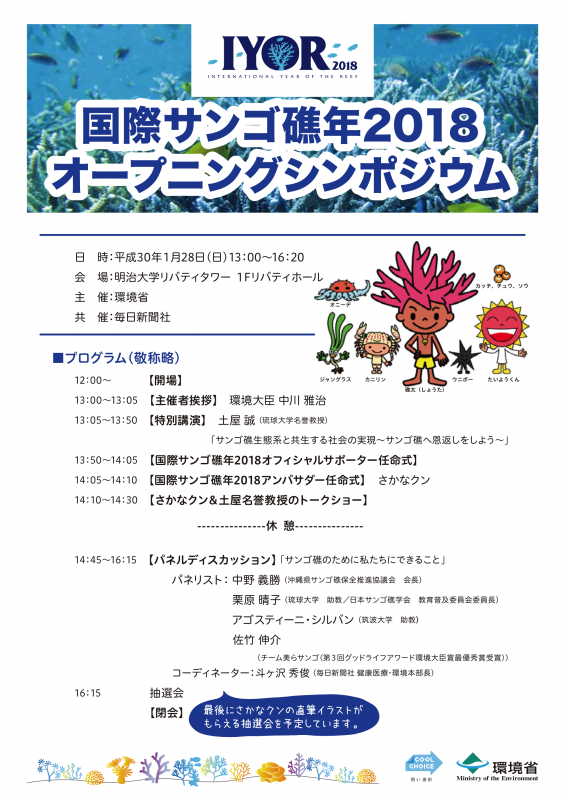

環境省が主催する「国際サンゴ礁年2018オープニングシンポジウム」に,生物系の栗原晴子助教がパネリストとして登壇しました.

詳しくは下記を御覧ください.

Biodiversity マラソン「生物写真コンテスト」締め切り延長のお知らせ

2018年1月10日

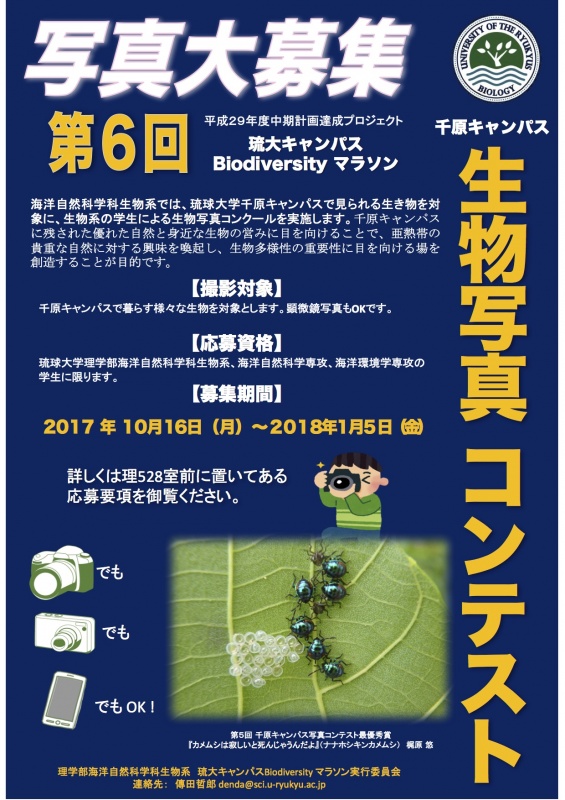

Biodiversity マラソン「第6回 千原キャンパス生物写真コンテスト」に関するお知らせです。

1月5日が写真応募の締切日でしたが、以下の通り延期いたします。

2018年2月2日(金)17:00

応募方法に変更はありません(応募要項のPDFをご参照ください)。

できるだけ多くの学生さんからの応募をお待ちしています。

琉大キャンパス Biodiversity マラソン実行委員会

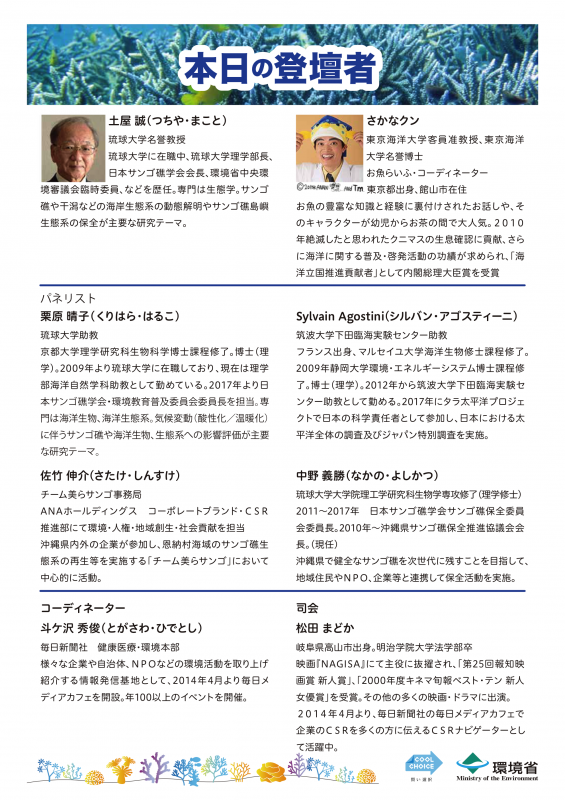

ノーベル生理学・医学賞受賞者特別講演が開催されました(2017年12月14日)

2017年12月21日

Sir Tim Hunt先生による特別講演を開催

ノーベル生理学・医学賞を2001年に受賞されたティム・ハント先生(Sir Tim Hunt, FMedSc, FRS)の特別講演が、平成29年12月14日に理系複合棟で行われました。琉球大学の若者向けに「Seeing something impossible: Stumbling on the secret of the cell division」の題目で、科学の面白さと発見の歴史についての講演が行われました。当日は、理学部の生物系一年次学生も参加して、さながら、ノーベル賞受賞者による「琉大白熱サイエンス講義」となりました。講演後の質疑も全て英語で行われ、貴重な国際ハイスタンダード講義となりました。最後に、琉大の科学を目指す若者にメッセージを残されました。

”Keep your eyes on the horizon, but your feet on the ground”

Sir Tim Hunt

14th December 2017

講演中のハント先生

講演中のハント先生

受講生からの質問を受けるハント先生

受講生からの質問を受けるハント先生

琉大生へのメッセージ

琉大生へのメッセージ

講演後に行われた学生との懇談会

講演後に行われた学生との懇談会

ティム・ハント先生(Sir Tim Hunt, FMedSci, FRS)は、1943年生まれのイギリスの生化学者です。ウニの細胞周期と同期して増減するタンパク質を見いだし、これを1983年にサイクリン(cyclin)と命名されました。その後、サイクリンはリン酸化酵素(キナーゼ)と複合体を形成して細胞周期を制御していることが証明されました。これが多くの生物で共通の細胞周期制御のメカニズムであることがわかり、細胞学、生化学を中心とした生物学全体の発展に大きく貢献されました。サイクリン発見の業績により、Leland HartwellとSir Paul Nurseとともに、「Discoveries of key regulators of the cell cycle(細胞周期の制御因子の発見)」の功績によって2001年にノーベル生理学・医学賞を受賞されました。

略歴

1943年 イギリス、ネストン生まれ

1964年 ケンブリッジ大学卒

1968年 ケンブリッジ大学博士課程修了

1991年 英国癌研究基金クレラ・ホール研究所

2002年 Cancer Research UK

受賞歴等

1978年 欧州分子生物学機構(EMBO)会員

1991年 王立協会会員(FRS, Fellow of the Royal Society)

1998年 英国医学院会員(FMedSci, Fellow of the UK’s Academy of Medical Sciences)

1999年 米国科学アカデミー外国人会員

2001年 ノーベル生理学・医学賞

2006年 ロイヤル・メダル

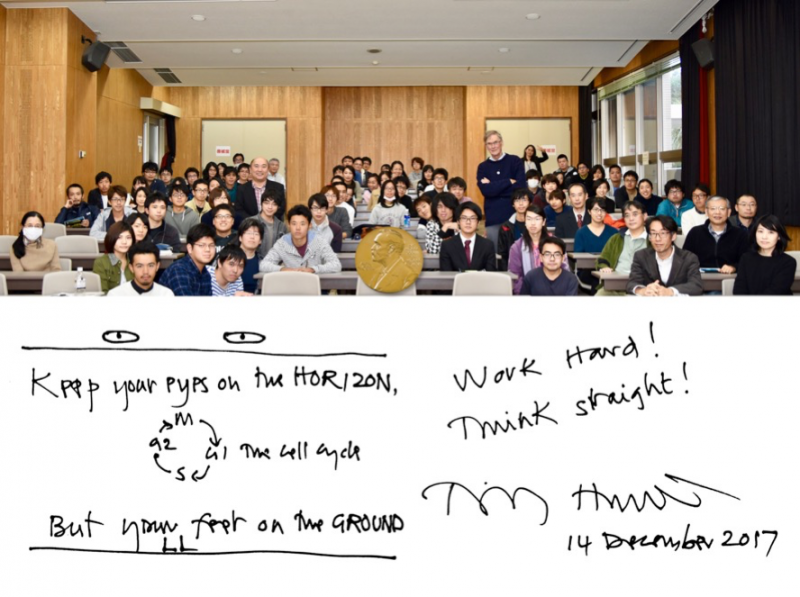

2017年11月17日(金)「国際交流プログラム」の成果報告会が開催されます

2017年10月27日

琉球大学理学部および生物系では、学部生を対象とした複数の国際交流プログラムを実施しています。今回、2017年に行われた「済州大学自然科学部(韓国)との学生交流プログラム」ならびに「中国文化大学(台湾)との国際合同実習」について、参加した学生による報告会を開催いたします。多数の皆さんの参加をお待ちしております。

日時

11/17(金)5限

場所

理学部114室

2017年12月8日(金)「生物塾」成果報告会が開催されます

2017年10月27日

「生物塾」は、生物系1、2年次の学生さんたちに研究活動を体験してもらう企画です。4年次、M1、M2 の先輩たちがリーダーとして、一緒に研究プロジェクトを進めます。来る12月、2017年の生物塾についての成果報告会を開催いたします。学部生、院生の皆さんの参加をお待ちしております。

日時

12/8(金)5限

場所

理学部114室

第 2 回おきなわマリンサイエンスワークショップ開催のお知らせ(2017年10月27日)

2017年10月25日

第2回おきなわマリンサイエンスワークショップ(主催:おきなわマリンサイエンスネットワーク)が下記の通り開催されます.海洋自然科学科教員による,本学の海洋研究プロジェクトの紹介などもあります.ぜひご参加ください.

日 時: 2017年10月27日(金)9:45 – 17:15

場 所: 琉球大学 50周年記念館 多目的室

海洋自然科学科生物系で行っている『千原キャンパス生物写真コンテスト』も今年で第6回を迎えました。今回は募集開始が遅くなってしまいましたが、例年通り、千原キャンパスで見られる生き物を対象にした、生物系の学生による生物写真コンテストを開催します。千原キャンパス内で撮影した写真であれば、撮影年、季節は問いません。

近年の傾向として、コンパクトデジタルカメラやスマートフォンのカメラで撮影された作品が増えてきました。1眼レフのカメラが無くても大丈夫! 遠慮なくどんどん応募してください。

応募に関する詳細は、理528室前に設置している応募要項で確認してください。応募要項は、下記のサイトからダウンロードもできます。学生の皆さんの積極的な参加をお待ちしています!!

2017 琉大キャンパス Biodiversity マラソン実行委員会

第6回写真展応募要項をダウンロード(PDF)